Nous en arrivons maintenant à l’étude scientifique de la signification d’une phrase. C’est le domaine de la sémantique, qui tente de décrire les mécanismes utilisés dans la création de signification. Si la phonologie et la syntaxe utilisent des outils relativement consensuels, la sémantique est loin de faire l’unanimité. Les raisons sont que d’une part, elle développe une grande diversité d’approches, et d’autre part que la signification se construit à plusieurs niveaux : de celui des mots à celui des phrases, mais également par le rapport qu’entretiennent les phrases avec les informations du contexte, notamment celles provenant du discours dans lequel elles s’inscrivent. Finalement, le sens provient de la mise en relation de la phrase et du contexte, notamment de la situation dans laquelle le propos est tenu. Ce dernier point sort toutefois du domaine d’étude de la sémantique pour entrer dans celui de la pragmatique, qui sera développé dans le prochain article.

Comme nous l’avons fait en phonologie en parlant du phonème – unité minimale de son d’une langue – il est nécessaire de définir en sémantique l’unité minimale de signification. Cette unité s’appelle le morphème. Il indique la partie la plus petite d’un mot qui est porteuse de signification. Prenons le mot « tables« . Nous avons deux morphèmes, découpés comme suit : table -s. Le premier morphème, table, indique à quel signe linguistique se réfère le terme, et le second morphème -s indique le nombre, dans ce cas le pluriel. La linguistique distingue les morphpmes relevant du vocabulaire (ou du lexique) des morphèmes relevant de la grammaire. Les premiers sont appelés morphèmes lexicaux, ou lexèmes et les seconds morphèmes grammaticaux.

Ainsi le mot « lecteurs » peut se découper en lect -eur -s. Lect est le lexème, -eur est le morphème grammatical indiquant le substantif masculin, -s est le morphème grammatical marquant le pluriel. Les mots partageant le même lexème sont usuellement appelés « mots de la même famille » (sale, saleté, salir, salement,… partagent le lexème sal-). Précisons que si les lexèmes peuvent être en nombre infini (groupe ouvert), les morphèmes sont en nombre limité (groupe fermé), découlant des fonctions grammaticales propres à la langue étudiée.

Maintenant que nous avons vu comment les bases de signification se combinent en mots, observons comment distinguerces derniers les uns par rapport aux autres.

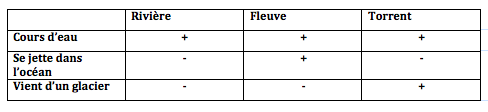

Un des outils employés pour étudier les rapports entre les mots est l’analyse structurale (ou componentielle). Derrière ce terme obscur se cache en réalité une démarche relativement simple. Il s’agit de donner des caractéristiques spécifiques à un mot et de le comparer avec ses voisins sémantiques. Prenons comme illustration les termes rivière, fleuve, torrent, et traçons leur analyse structurale.

L’analyse structurale consiste comme on le voit à donner des caractéristiques permettant de distinguer les mots entre eux. Ces caractéristiques sont appelées traits sémantiques. Cette notion constitue un premier pas important pour comprendre comment fonctionnent certaines figures de style comme la métaphore, l’allégorie ou la métonymie. L’analyse componentielle vient directement de la linguistique structuraliste, qui considère pour la première fois le langage non plus comme une liste presque infinie de mots ayant chacun sa signification propre, mais plutôt comme un réseau, un maillage, constitué de signes qui se définissent par opposition aux signes proche dans leur signification, c’est-à-dire partageant avec leurs voisins un certain nombre de traits sémantiques.

Nous n’allons pas passer en revue toutes les méthode d’analyse sémantique, mais présentons-en encore une, celle des relations sémantiques.

Outre les traits en commun entre différents mots, il existe entre eux des liens sémantiques permettant de les ordonner. Prenons l’exemple du mot pomme et du mot fruit. Ces deux termes entretiennent un lien sémantique, dans le sens ou une pomme entre dans la catégorie des fruits. On dit que la pomme est l’hyponyme du fruit, et à l’inverse que le fruit est l’hyperonyme de pomme. Cette relation est appelée hyponymie. Ces liens sémantiques sont importants pour décrire les synonymes, les antonymes, …

Considérons maintenant la phrase entière. Je présente ici la vision structuraliste de la relation entre syntaxe et sémantique. Il en existe bien-sûr d’autres, qui seront présentées dans d’autres articles.

La création d’une phrase se construit selon deux modes, ou axes. Le premier axe est celui de la sélection, le second est celui de la combinaison. En effet, avant de prononcer la phrase « cette voiture est vieille », les deux mécanismes mentionnés sont intervenus. Le premier axe, celui de la sélection, demande de définir de quoi nous parlons. Est-ce une voiture, un bagnole, une auto, une caisse, … Est-elle vieille, usée, démodée, désuète, … Nous devons donc choisir parmi un certain nombre de mots partageant des traits sémantiques lequel correspond le mieux à la situation. Cet axe est appelé axe paradigmatique.

Il faut ensuite organiser les mots dans un ordre approprié, relevant de la syntaxe. Cet axe est appelé axe syntagmatique.

En d’autres termes, l’axe paradigmatique est l’axe par lequel nous pouvons choisir un mot plutôt qu’un autre, et l’axe syntagmatique celui par lequel nous choisissons dans quel ordre les mots se présenterons dans la phrase. Nous pouvons dire que l’axe paradigmatique est vertical, et l’axe syntagmatique horizontal. Si nous étions en géométrie euclidienne, nous parlerions d’abscisse et d’ordonnée.